Biografia

Uno sguardo sulla vita di Umberto Eco: dagli anni della formazione ad Alessandria e Torino; dall'impegno culturale del periodo milanese, all'insegnamento a Bologna e ai successi letterari.

Breve biografia

Estratti dall'Autobiografia intellettuale

Umberto Eco ha saputo abitare più mondi: la ricerca accademica e la cultura di massa, la filosofia e la narrativa, con il rigore del filologo e la leggerezza di una malinconica ironia. Ha lasciato un'eredità fatta di metodo, di curiosità e di passione per il sapere come demistificazione delle ideologie e come pratica di libertà.

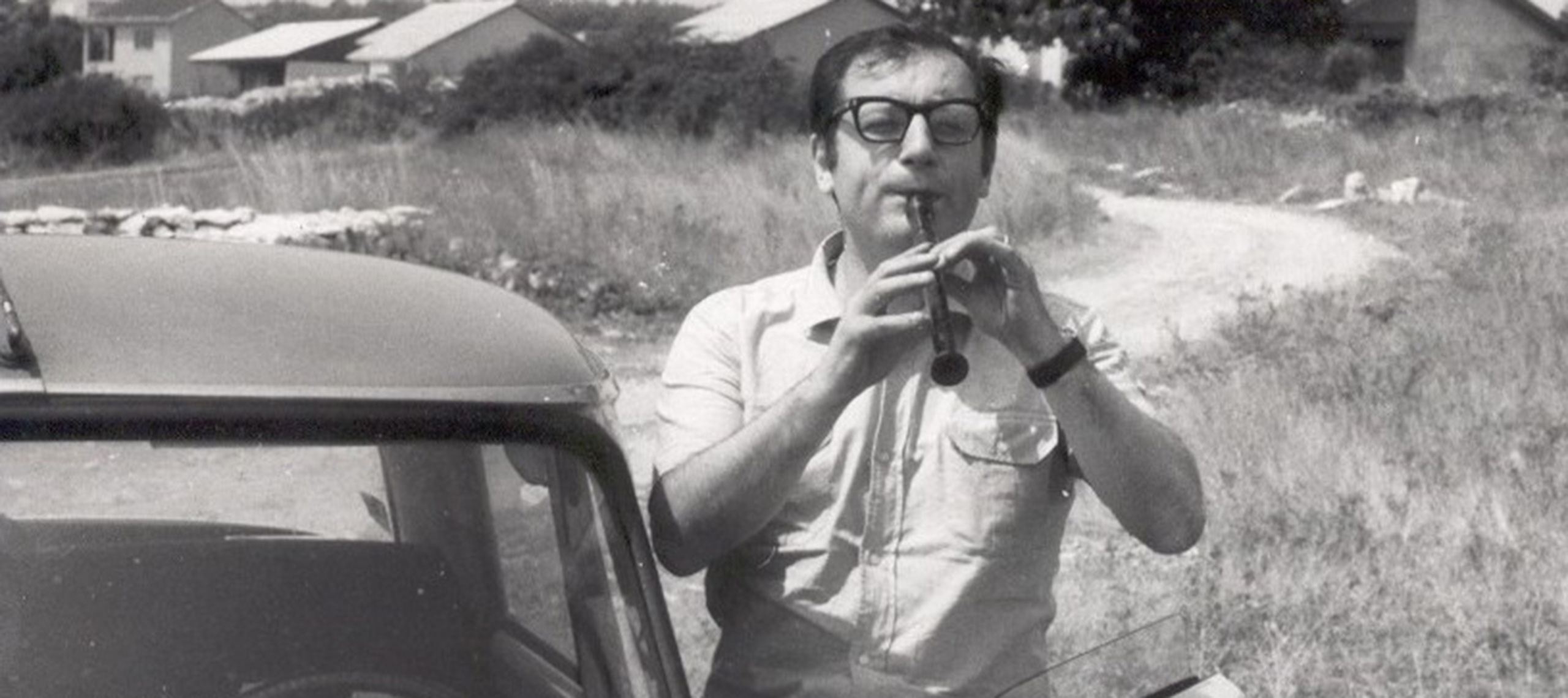

Nato ad Alessandria da Rita e Giulio Eco, Umberto Eco (1932-2016) è stato uno dei maggiori intellettuali del secondo Novecento. La sua formazione affonda le radici nella tradizione filosofica torinese, in particolare nella scuola di Luigi Pareyson, con il quale si laurea nel 1954 con una tesi su Tommaso d'Aquino. Il Medioevo rimarrà una costante della sua riflessione, non solo come oggetto di studio, ma come laboratorio simbolico di strutture narrative, mitologie e visioni del mondo.

Con il seminale Opera aperta (1962), Eco inaugura un nuovo approccio anti-crociano all'interpretazione delle opere d'arte e della letteratura, in dialogo con la neoavanguardia, la teoria dell'informazione e la critica al pensiero strutturalista. Seguiranno altri studi fondamentali come La struttura assente (1968), Trattato di semiotica generale (1975) e Lector in fabula (1979) che, sulla scorta di una adesione alle teorie sul segno del filosofo statunitense Charles Sanders Peirce, consolidano la figura di Eco a livello internazionale come teorico del segno, dell'interpretazione e dei processi comunicativi (I limiti dell'interpretazione, 1990). Eco è convinto che la realtà esista indipendentemente da noi, ma che non possiamo accedervi senza una serie di operazioni interpretative di filtraggio testuale. Un'idea, questa, che in Kant e l'ornitorinco (1997) si sviluppa come una critica sia al relativismo radicale sia al dogmatismo del realismo ingenuo, rivendicando un equilibrio tra l'esistenza di un mondo esterno e la molteplicità delle sue interpretazioni. A partire dalla selezione in negativo di quelle interpretazioni che sono vietate, possiamo avervi accesso per tentativi ed errori attraverso segni, concetti e linguaggi socialmente mediati.

Eco è anche un precursore nello studio dei mezzi di comunicazione di massa. Negli anni Cinquanta lavora come redattore culturale alla RAI, dove entra in contatto con artisti e intellettuali sperimentali, tra cui il compositore Luciano Berio, con cui collabora ai programmi del laboratorio di fonologia musicale. Questa esperienza alimenta il suo interesse per le forme comunicative contemporanee e anticipa il suo coinvolgimento nel Gruppo 63, movimento d'avanguardia letteraria con cui condivide la volontà di superare le strutture narrative tradizionali, in linea con le riflessioni già avviate in Opera aperta. Fondamentale anche il suo lavoro editoriale: dagli anni Sessanta lavora nella casa editrice Bompiani, dove conoscerà la moglie Renate con la quale avrà i figli Stefano e Carlotta, contribuendo a modernizzarne il catalogo e importando in Italia alcune delle voci più rilevanti della filosofia e delle scienze umane contemporanee. Questa esperienza lo mette in dialogo continuo con la cultura pubblica e la divulgazione, che Eco pratica con intelligenza anche attraverso la rubrica La bustina di Minerva sul settimanale L'Espresso, dove per anni riflette con leggerezza e rigore su linguaggio, politica, costume e tecnologia.

La fama mondiale arriva nel 1980 con Il nome della rosa (tradotto oltre 40 lingue e pubblicato in oltre 60 paesi), romanzo che fonde mistero medievale, teologia, semiotica e indagine poliziesca. Filosofo "che ha scritto anche sette romanzi", al primo seguono Il pendolo di Foucault (1988), viaggio vertiginoso tra esoterismo e complottismo; L'isola del giorno prima (1994), riflessione romanzata sul tempo, il romanzo e la scienza barocca; Baudolino (2000), racconto ironico e sapienziale nel cuore del Medioevo fantastico; La misteriosa fiamma della regina Loana (2004), romanzo visivo e autobiografico sulla memoria come filtro conoscitivo e sull'identità; Il cimitero di Praga (2010), feroce critica storica all'antisemitismo moderno; e Numero zero (2015), lucida analisi dei meccanismi dell'informazione e anticipatore delle critiche alle odierne fake news del web: enciclopedia caotica e incapace di operare una selezione sull'informazione e una autorevole identificazione delle fonti. Tutta la vita di Umberto Eco è stata una appassionante riflessione, seria ma non seriosa, sull'atto di raccontare e sui mille modi di farlo, di leggerlo, di smontarlo e rimontarlo. Con sguardo acuto e ironico ha attraversato generi, linguaggi e media, evi della storia e delle letterature, suggerito innumerevoli modi per passeggiare tra i libri. La sua opera ci insegna che raccontare non è solo dire, ma anche scegliere, montare, condividere spazi di senso. E che leggere, davvero, è un rivoluzionario atto di libertà.

Sono nato ad Alessandria, nel nord-ovest della penisola italiana. Dal carattere dei miei concittadini ho imparato la virtù dello scetticismo: malgrado le loro origini e la bravura con cui avevano resistito all’assedio dell’Imperatore, non hanno mai avuto alcun entusiasmo per alcuna virtù eroica. (…) Lo scetticismo implica un costante senso dell’umorismo, per mettere in forse anche le cose in cui si crede sinceramente. Può darsi che questo spieghi molti casi in cui ho ironizzato, o addirittura parodiato, testi sui quali avevo scritto con grande convinzione. Nato nel 1932, sono stato educato sotto il regime fascista. . Non riuscivo a capire, ma ho capito tutto in pochi minuti il 27 luglio 1943. Il giorno prima era caduto il fascismo, Mussolini era stato arrestato e quella mattina, all’improvviso, nelle edicole comparvero dei giornali che non avevo mai visto prima. Ciascuno recava un appello firmato dai vari partiti, che celebravano la fine della dittatura. Non bisognava essere particolarmente intelligenti per rendersi conto che quei partiti non potevano essere nati da un giorno all’altro, dovevano esistere da prima, ma evidentemente in forma clandestina. Di colpo ho capito la differenza tra dittatura e democrazia e questo, a undici anni, ha segnato l’inizio della mia ripugnanza per qualsiasi forma di fascismo.

Il mio interesse per la filosofia è iniziato al liceo, anzitutto per merito di un insegnante straordinario, Giacomo Marino, che, oltre che di storia e filosofia, ci ha parlato di letteratura, musica e psicoanalisi. Insieme a Marino, Delmo Maestri e Giancarlo Lunati, due amici di quattro anni più grandi di me (e che si sono diplomati quando io avevo appena iniziato), hanno avuto una grande influenza sul mio percorso filosofico (…). Appena arrivato all’Università di Torino, però, sono entrato in contatto con altre scuole di pensiero. Il corpo docente era composto da un gruppo di filosofi molto diversi tra loro: Augusto Guzzo, che era generalmente classificato come uno spiritualista cristiano anche se lui si definiva un idealista agostiniano e, al di là delle sue idee, era anche un magistrale divulgatore delle idee altrui; Nicola Abbagnano, che era considerato il caposcuola di un “esistenzialismo positivo”, ma in realtà propendeva sempre più verso certe correnti della filosofia americana, e in ogni caso era a capo (anche in termini di politica accademica) di quello che allora veniva definito neoliberismo; Norberto Bobbio, sotto la cui supervisione ho sostenuto un esame su Rousseau prima che scrivesse, nel 1955, un libro che mi ha poi influenzato molto, Politica e cultura; e Carlo Mazzantini, un medievista eccezionale. (…) Al mio secondo anno di università a Torino, Luigi Pareyson è stato nominato professore ordinario di estetica. Le sue lezioni erano affascinanti, non teatrali come quelle di Guzzo, non scetticamente ironiche come quelle di Abbagnano, ma estremamente rigorose, di una pedanteria lucida e brillante. Così decisi di fare la mia tesi con Pareyson sul problema dell’estetica in Tommaso d’Aquino. Fu il mio modo di capire la filosofia medievale e di affrontare contemporaneamente i problemi estetici contemporanei.

Lavorando sull’Aquinate mi proponevo di dimostrare che il mondo antico e il Medioevo avevano riflettuto sul bello e sull’arte (anche se in modi diversi dalla filosofia moderna e contemporanea) e il compito che mi ero prefissato era quello di liberare il pensatore medievale da tutte le interpretazioni neotomiste che, per mostrarne la “modernità”, avevano cercato di far dire a Tommaso ciò che non aveva detto. In quegli stessi anni questa polemica si è incrociata con alcuni eventi che hanno cambiato la mia vita. Come cattolico militante e responsabile nazionale del ramo giovanile dell’Azione Cattolica, noto come Gioventù Cattolica, ero (insieme ai miei compagni) influenzato dal personalismo di Emmanuel Mounier e da Esprit, che ci ha portato a essere, come si diceva allora, “cattolici di sinistra” – e in ogni caso antifascisti. Così fui uno di quei “ribelli” che nel 1954 lasciarono l’organizzazione per protestare contro il sostegno di Pio XII a Luigi Gedda, il presidente di Azione Cattolica, che stava spostando l’organizzazione molto a destra. Questa vicenda, che molti dei miei compagni di allora ritenevano essere esclusivamente politica, si stava gradualmente trasformando per me in una vera e propria crisi religiosa. (…) La tesi era iniziata come un’esplorazione di un territorio che consideravo ancora contemporaneo e poi, man mano che l’indagine procedeva, il territorio è stato oggettivato come un passato lontano, che ho ricostruito con affetto ed entusiasmo, ma come si fa con le carte di un defunto che si è molto amato e rispettato. E questo risultato deriva dal mio approccio storiografico, dove ho deciso di chiarire ogni termine e ogni concetto presente nei testi medievali in riferimento al momento storico in cui venivano espressi. Per essere veramente fedele all’Aquinate, l’ho riportato al suo tempo; l’ho riscoperto nel suo aspetto autentico, nella sua “verità”. Solo che la sua verità non era più la mia. Tutto ciò che ho ereditato da Tommaso è stata la sua lezione di precisione e di chiarezza, che rimane per me esemplare.

(…) Alla fine del 1954 mi ero trasferito a Milano, avendo trovato un lavoro ai programmi culturali della neonata televisione. In televisione entrai in contatto con un’esperienza comunicativa allora nuova, e pubblicai un articolo sulla televisione e l’estetica nella Rivista d’estetica. Ma questo non era l’unico campo dei mass media che mi interessava. Mi interessavano anche i fumetti e altri aspetti dell’arte popolare e nei primi anni Sessanta avevo pubblicato un elogio di Charlie Brown, tradotto in inglese molti anni dopo dalla New York Review of Books. (…) In quei corridoi mi è capitato di incrociare Igor Stravinskij e Bertolt Brecht. Insomma, è stata un’esperienza divertente come poche altre, che mi lasciava molto tempo libero per poter continuare gli studi. Ho interrotto il mio lavoro in televisione per fare il servizio militare e subito dopo ho iniziato a lavorare come editor presso la casa editrice Bompiani, allora diretta dal grande Valentino Bompiani. (…) Gli anni passati alla Bompiani, diciassette, sono stati preziosi per la mia attività filosofica. Innanzitutto, quasi subito l’editore mi ha affidato la direzione della collana “Idee nuove”. Si trattava di una celebre collana che, ancora prima della seconda guerra mondiale, e aggirando la censura fascista, aveva pubblicato autori europei molto importanti, al di là della tradizione idealista crociana allora imperante: basti citare nomi come Spengler, Scheler, Simmel, Santayana, Jaspers, Abbagnano, Berdyaev, Hartmann, Ortega y Gasset, Unamuno, Bradley, Windelband e Weber. Quando io ho assunto la direzione della collana, era stata appena pubblicata un’antologia dei testi principali della “Encyclopedia of Unified Science”. Tra gli autori che ho pubblicato in seguito cito solo le opere di Arendt, Barthes, Gadamer, Lotman, Paci, Merleau-Ponty, Goldmann, Whitehead, Husserl, Sartre, Hyppolite, Reichenbach, Tarski e Baudrillard, oltre ad altri autori italiani e a varie raccolte in italiano delle opere di Charles S. Peirce. Ma parallelamente a questa collana ne avevo inaugurata anche un’altra che doveva pubblicare varie opere di antropologia culturale, psicoanalisi e psicologia (Fromm, Kardiner, Jung, Binswanger e Margaret Mead). Negli anni successivi ho anche inaugurato una collana di semiotica che ha visto la partecipazione, oltre a molti studiosi italiani, di testi di Jakobson, Greimas, Lotman, Goffman. Negli anni Settanta ho anche fondato la rivista VS – Quaderni di Studi Semiotici (tuttora pubblicata) in cui ho accolto i contributi di autori di vari paesi, pubblicati anche in francese e inglese. Lavorare in una casa editrice permetteva di consultare tutti i cataloghi editoriali di diversi paesi: era come vivere in una biblioteca straordinariamente aggiornata. (…)

Per spiegare la nascita di Opera aperta (1962) devo fare un passo indietro e tornare ai quattro anni che ho passato lavorando per la televisione. All’epoca l’ultimo piano del palazzo della radio e della televisione ospitava il laboratorio di fonologia musicale diretto da grandi musicisti come Luciano Berio e Bruno Maderna, che condussero i primi esperimenti di musica elettronica. Il laboratorio era frequentato da musicisti come Boulez, Stockhausen e Pousseur e l’incontro con i problemi, le pratiche e le teorie della musica post-Webern fu per me fondamentale, anche perché quei musicisti erano interessati al rapporto tra la nuova musica e la linguistica. Fu attraverso Berio che incontrai poi Roland Barthes e Roman Jakobson, e fu sulla rivista di Berio, Incontri musicali, che uscirono le discussioni tra un linguista strutturalista come Nicholas Ruwet e un musicista come Pousseur e cominciai a pubblicare i primi saggi del libro che nel 1962 sarebbe diventato Opera aperta. Infine, negli ambienti milanesi era nata la nuova rivista Il Verri, mentre erano già in corso gli incontri e le discussioni sull’arte e la letteratura che avrebbero dato vita al Gruppo 63 – una comunità di scrittori e artisti della nuova avanguardia. Ecco quindi la situazione di un giovane studioso di estetica, che fin dal liceo aveva avuto contatti con le prime poetiche “moderne”, e che si era trovato stimolato sia dalle pratiche delle avanguardie che da quelle della comunicazione di massa. Non ho mantenuto questi due aspetti della mia ricerca separati, cercavo un punto di fusione tra lo studio dell’arte “alta” e quello dell’arte ritenuta allora “bassa”. E se i moralisti insensibili ai tempi nuovi mi accusavano di studiare Topolino come se fosse Dante, rispondevo che non è l’argomento ma il metodo a definire la correttezza della ricerca (e, per di più, un buon uso del metodo fa capire perché Dante è più complesso di Topolino e non il contrario). Il pensiero di Pareyson mi ha aiutato a prendere definitivamente le distanze dall’estetica di Croce. (…) C’era però un aspetto dell’estetica di Pareyson che non accettavo (ed è stata questa divergenza a provocare il nostro lungo periodo di reciproca incomprensione). Poiché Pareyson era convinto che la teoria dell’interpretazione riguardasse non solo le forme artistiche, ma anche quelle naturali, per lui interpretare una forma implicava presupporre un figuratore che ha costituito le forme naturali proprio come spunti per possibili interpretazioni. Al contrario, io ritenevo che l’intera teoria dell’interpretazione potesse essere “secolarizzata” senza un ricorso metafisico al figuratore, che nella migliore delle ipotesi può essere postulato come supporto psicologico per chi intraprende l’avventura dell’interpretazione. In ogni caso, dalla teoria dell’interpretazione di Pareyson mi è venuta l’idea che, da un lato, un’opera d’arte postula un intervento interpretativo, ma, dall’altro, presenta caratteristiche formali tali da stimolare e contemporaneamente regolare l’ordine delle proprie interpretazioni. Per questo, di fronte all’inevitabile presenza della forma da interpretare, anni dopo ho insistito sul principio che forse non sempre è possibile dire quando una interpretazione è migliore di altre, ma certamente è sempre possibile dire quando l’interpretazione non rende giustizia all’oggetto interpretato.

Nel 1962 in Opera aperta sostenevo il ruolo attivo dell’interprete nella lettura dei testi artistici (e non solo verbali). In un certo senso è stato uno dei primi tentativi di elaborare quella che in seguito è stata definita come estetica della ricezione o reader-oriented criticism. (…) Dire che le interpretazioni di un testo sono potenzialmente illimitate non significa che l’interpretazione non abbia alcun oggetto. Anche se accettiamo l’idea di una semiosi illimitata, dire che un testo potenzialmente non ha fine non significa che ogni atto di interpretazione abbia un lieto fine. Ecco perché in I limiti dell’interpretazione (1990) ho proposto una sorta di criterio popperiano di falsificazione, perché, mentre è difficile decidere se una data interpretazione è buona, e quale di due diverse interpretazioni dello stesso testo sia migliore, è sempre possibile riconoscere quando una data interpretazione è palesemente sbagliata, folle o inverosimile. Alcune teorie critiche contemporanee affermano che l’unica lettura attendibile di un testo è un’errata lettura, e che la sola prova di esistenza di un testo è data dalle catene di risposte che esso suscita. Ma questa catena di risposte rappresenta gli infiniti usi che possiamo fare di un testo (possiamo anche usare una Bibbia al posto di un pezzo di legno nel nostro camino), non la serie di interpretazioni che dipendono da congetture accettabili sull’intenzione di quel testo. Come provare che una congettura sull’intenzione di un testo è accettabile? L’unico modo è verificarla rispetto al testo nel suo insieme. (…) Già in Lector in fabula vedevo l’opera d’arte come qualcosa che può dire “no” a certe interpretazioni. In questo libro ho anche proposto l’idea di un lettore modello, che non è quello empirico ma piuttosto quello postulato dalla strategia testuale, e ho anche fatto una distinzione tra l’intenzione dell’autore (empirico), l’intenzione del lettore (empirico) e l’intenzione del testo, l’unica che si fa oggetto di un’indagine semiotica. (…) Nel portare avanti la mia ricerca passo dopo passo, mi sono imbattuto in Charles Sanders Peirce. Sapevo qualcosa di lui fin dagli anni dell’università (…) ma ho iniziato a studiarlo negli anni sessanta quando ho trovato riferimenti a lui sparsi ma illuminanti negli scritti di Roman Jakobson.

Ho lavorato intensamente su Peirce dall’inizio degli anni Settanta, organizzando anche corsi e seminari su di lui presso la mia facoltà a Bologna e creando una sorta di attiva scuola peirciana. L’incontro con Peirce ha segnato la fine della mia breve stagione strutturalista. (…) La mia critica allo strutturalismo apparve in un libro del 1968, La struttura assente, un’opera che già tradiva l’influenza di Peirce, e in cui proponevo una critica delle posizioni di Lévi-Strauss, Lacan, Derrida e Foucault. La struttura assente è diventato gradualmente un altro libro, A Theory of Semiotics (1976), che ho scritto direttamente in inglese e poi ritradotto per l’edizione italiana che è uscita prima (1975), col titolo Trattato di semiotica generale. Quest’opera conteneva in nuce tutte le mie ricerche successive e ha segnato l’inizio della mia proposta della categoria di enciclopedia. In particolare, vi dominava il concetto peirciano di interpretazione. Peirce definiva la semiotica come la disciplina che si occupava di tutte le varietà di semiosi, e per semiosi intendeva “un’azione o influenza, che è, o implica, una cooperazione di tre soggetti, il segno, il suo oggetto e il suo interpretante, tale che questa influenza tri-relativa non si possa in alcun modo risolvere in azione tra coppie”. L’interpretante è ciò che il segno produce nella quasi mente dell’interprete. Così un segno è interpretato da un altro segno che a sua volta sarà interpretato da un altro segno e così via, potenzialmente ad infinitum, attraverso un processo di semiosi illimitato. All’inizio degli anni Ottanta, Einaudi aveva cominciato a pubblicare un’Enciclopedia (poi uscita in sedici volumi) che si prefiggeva di trattare in modo molto vasto alcuni concetti scelti come rappresentativi dello stato delle scienze naturali e umane. Le voci dell’enciclopedia erano pertanto molto lunghe e potevano contare anche una quarantina di pagine ciascuna. Mi erano state assegnate le voci segno, significato, simbolo, metafora e codice (e questi testi furono poi rivisti, ampliati e trasformati in un libro, Semiotica e filosofia del linguaggio, 1984) (…). Un altro problema su cui ho molto insistito è stato quello della differenza tra una semiotica generale e delle semiotiche specifiche. Il problema emerse, per me, quando nel 1974 si tenne a Milano il Primo Congresso dell’Associazione Internazionale di Studi Semiotici. L’idea di un’associazione internazionale di studiosi di semiotica iniziò a formarsi durante un primo incontro a Kazimierz (Polonia) nel1966. Successivamente diversi studiosi (tra cui Roman Jakobson, Émile Benveniste, Roland Barthes, Julia Kristeva, Thomas .A. Sebeok e Algirdas J. Greimas) si incontrarono nuovamente a Parigi nel 1969 e fondarono l’Associazione Internazionale di Studi Semiotici. In quell’occasione si decise di preferire il termine semiotica (semiotics), usato da Peirce e da altri autori di lingua russa e inglese (Morris, per esempio), al termine semiologia (sémiologie), diffuso in altre aree linguistiche. (…) Ma la scelta di semiotica, sostenuta da Jakobson, mirava anche a stabilire l’idea che il campo degli studi sul segno andasse oltre la linguistica. Così mi sono sempre più convinto che “semiotica” non sia il nome di una singola scienza o disciplina, ma piuttosto quello di un dipartimento o di una scuola – così come non esiste una singola scienza chiamata “medicina” ma piuttosto “scuole di medicina”, nel senso accademico dell’espressione. In una scuola di medicina abbiamo chirurgia, biochimica, dietetica, immunologia, psichiatria e così via (e a volte anche agopuntura e omeopatia). In una scuola di questo tipo, gli esperti di un determinato ramo tendono sempre più a non capire gli scopi e il linguaggio degli altri specialisti ma, nonostante tali discrepanze, possono lavorare tutti insieme perché hanno un oggetto comune, il corpo umano, e uno scopo comune, la sua salute. La semiotica è forse qualcosa di simile, un campo in cui approcci diversi hanno, al livello più alto di generalità, un oggetto comune: la semiosi. (…)

Fedele al progetto di una semiotica generale, per molto tempo ho lavorato sul problema del significato, e a questo ho dedicato molti dei miei scritti. In effetti, oserei dire che il dibattito sul significato, la mia polemica contro la nozione di dizionario e la mia teoria dell’enciclopedia rappresentano il contributo più importante che ho dato agli studi semiotici (…). Le nozioni di dizionario ed enciclopedia erano utilizzate da tempo in semiotica, linguistica, filosofia del linguaggio e scienze cognitive, per non parlare dell’informatica, per individuare due modelli di rappresentazione semantica, modelli che a loro volta facevano riferimento a una rappresentazione generale della conoscenza e/o del mondo. Nel definire un termine (e il suo concetto corrispondente), il modello a dizionario tiene conto solo delle proprietà necessarie e sufficienti per distinguere quel particolare concetto dagli altri; in altre parole, il dizionario contiene solo le proprietà definite da Kant come analitiche. Secondo tale prospettiva una definizione non assegna al cane le proprietà dell’abbaiare o dell’essere addomesticato: queste non sono considerate proprietà necessarie e facenti parte della nostra conoscenza di una lingua, ma della nostra conoscenza del mondo. Sono quindi materia di un’enciclopedia. (…) Per definire la mia nozione semiotica di enciclopedia sono stato ispirato da d’Alembert che, nel suo “Discorso preliminare” all’Encyclopédie, mentre forniva informazioni relative ai criteri secondo cui era organizzato il lavoro, parla di un “globo terrestre” e di un “labirinto”. (…) L’enciclopedia è dominata dal principio peirciano di interpretazione e, di conseguenza, di semiosi illimitata. Ogni espressione del sistema semiotico è interpretabile da altre espressioni, e queste da altre ancora, in un processo semiotico che si autoalimenta, anche se, dal punto di vista peirciano, questa serie di interpretanti genera abitudini e quindi modalità di trasformazione del mondo naturale. Ogni risultato di questa azione sul mondo deve però essere a sua volta interpretato, e in questo modo il cerchio della semiosi da un lato si apre costantemente al di fuori di sé e dall’altro si riproduce costantemente dall’interno. Inoltre, l’enciclopedia genera sempre nuove interpretazioni che dipendono dal mutare dei contesti e delle circostanze (…). Così, in vari libri, ho sviluppato il concetto di enciclopedia come una galassia di conoscenza che non assume la forma di un albero ma di una rete. Un’idea illuminante mi era venuta, già nel Trattato di semiotica generale, da un modello suggerito da M. Ross Quillian, e più tardi dall’idea di rizoma, proposta, seppur in modo decisamente metaforico, da Deleuze e Guattari. Ogni punto del rizoma può essere collegato a qualsiasi altro punto; si dice che in un rizoma non ci sono punti o posizioni, ma solo linee; questa caratteristica, in realtà, lascia molti dubbi, perché ogni intersezione di due linee rende possibile identificare un punto; il rizoma può essere interrotto e riconnesso in ogni suo punto (…) una descrizione globale del rizoma non è possibile, né nel tempo né nello spazio; il rizoma giustifica e incoraggia le contraddizioni; se ognuno dei suoi nodi può essere connesso con ogni altro nodo, da ogni nodo possiamo raggiungere tutti gli altri nodi, ma possono darsi anche loop; sono possibili solo descrizioni locali del rizoma; in una struttura rizomatica senza un esterno, ogni prospettiva (ogni punto di vista sul rizoma) è sempre ottenuta da un punto di vista interno, nel senso che ogni descrizione locale tende a essere una mera ipotesi sulla rete nel suo insieme. All’interno del rizoma, pensare significa procedere a tentoni attraverso congetture. In questo senso l’enciclopedia è potenzialmente infinita perché è in movimento, e i discorsi che costruiamo sulla sua base la mettono costantemente in discussione.

Ho dedicato molti testi al problema dei falsi, da un primo saggio sulla falsificazione nel Medioevo a un capitolo più consistente ne I limiti dell’interpretazione, fino a una conferenza del 1995 (ora in Sulla letteratura) in cui ho affrontato “la forza del falso”, cioè il modo in cui molti falsi storici, dalla lettera del Prete Gianni ai famigerati Protocolli dei Savi Anziani di Sion, hanno prodotto eventi storici reali, a volte in modo positivo, a volte tragico. Oltre a questi saggi, anche molti dei miei romanzi hanno a che fare con la produzione di un falso, sia che si tratti di una trama inventata (come ne Il pendolo di Foucault e ne Il cimitero di Praga), sia che si tratti come in Baudolino, di un eroe che è un creativo e simpatico falsificatore che ispira molte delle gesta di Federico Barbarossa. Anche se non avevo mai affrontato il problema della verità in modo esplicito, il mio interesse per la falsificazione era senza dubbio dovuto alla mia idea che i segni sono quegli strumenti che permettono di dire bugie o comunque di dire ciò che non è vero. Ma penso che sia impossibile parlare di falsi, se non si ha un preliminare criterio per la verità. Certamente in una semiotica che privilegia le interpretazioni più che la corrispondenza tra segni e oggetti o fatti reali, si potrebbe pensare (come molti dei miei critici) che io non creda nella possibilità di raggiungere una qualsiasi verità. Vorrei prima di tutto sottolineare che seguo il principio peirciano secondo il quale noi produciamo interpretazioni e interpretazioni di interpretazioni, ma il processo di semiosi illimitata si ferma quando produciamo un habit che ci permette di venire a patti con la realtà (…). In questo momento ci rendiamo conto che le nostre interpretazioni sono “buone” e abbiamo raggiunto una certa verità – anche se tale certezza è mitigata dalla consapevolezza che ogni scoperta di una verità è soggetta al principio del fallibilismo. Tale implicita nozione di verità è alla base, come ho già detto, dell’idea che, mentre non è possibile dire quando un’interpretazione è corretta o è l’unica consentita, è sempre possibile dire quando non è sostenibile. (…)

Quali sono i criteri intersoggettivi che ci consentono di definire quella particolare combinazione di carte come fuori dagli schemi? Quale criterio ci consente di distinguere tra sogni, invenzioni poetiche e viaggi lisergici? (…) Se posso usare [scil. un cacciavite] per grattarmi l’orecchio, cosa possibile ma inopportuna, non posso usarlo per trasportare un liquido come potrei fare con un bicchiere. Le mie osservazioni non sono affatto banali, anche se sembrano meri truismi: ciò che intendono è che un cacciavite risponde positivamente (per così dire) a molte delle mie possibili interpretazioni, ma in alcuni casi dice “no”. Questo tipo di rifiuto opposto dagli oggetti del nostro mondo è la base della mia idea prudente di un realismo negativo. (…) In Kant e l’ornitorinco ho chiamato queste forze terribili zoccolo duro dell’essere. Nel parlare di uno “zoccolo duro” non intendevo qualcosa di simile a un “nocciolo stabile” prima o poi identificabile, non la legge delle leggi, ma, più prudentemente, linee di resistenza che rendono vani alcuni dei nostri approcci. È proprio la nostra fiducia in queste linee di resistenza che dovrebbe guidare il discorso ermeneutico, perché, se assumessimo che si potesse dire qualsiasi cosa e che “qualsiasi cosa va bene”, la tensione intellettuale e morale che guida la nostra continua interrogazione del mondo (anche se consideriamo l’Essere come qualcosa che svanisce e fugge continuamente la nostra presa) non avrebbe più senso. Dovremmo comunque ammettere la presenza di quel qualcosa, anche se quel qualcosa si presenta a noi come semplice assenza. (…) Il fatto che sia richiesta una tecnologia, che per definizione modifica i limiti della natura per violarli, significa che i limiti della natura esistono. Dire che ci sono linee di resistenza significa semplicemente dire che, anche se appare solo come effetto del linguaggio, l’Essere non è un effetto del linguaggio nel senso che il linguaggio lo costruisce liberamente. L’apparizione di queste resistenze è la cosa più vicina che si possa trovare, prima di qualunque filosofia prima o teologia, all’idea di Dio o della legge. Certamente è un Dio che manifesta se stesso come pura negatività, puro limite, puro “no”, ciò di cui la lingua non può o non deve parlare. E in questo senso è qualcosa di molto diverso dal Dio delle religioni rivelate, o ne assume solo i tratti più severi, quelli di un esclusivo Signore dell’Interdizione, incapace di dire “andate e moltiplicatevi”, ma incline esclusivamente a ripetere “non mangerai da questo albero”. Questa idea delle linee di resistenza, per cui qualcosa che non dipende dalle nostre interpretazioni le sfida, può rappresentare una forma di realismo minimo o negativo secondo cui i fatti, se certamente non mi dicono quando ho ragione, spesso mi dicono che mi sbaglio. (…) Questo realismo negativo non riguarda solo la nostra conoscenza di fatti semplici ma anche la nostra conoscenza dei testi. (…) Ma abbiamo esperienza di un innegabile limite davanti al quale le nostre lingue evaporano nel silenzio: è l’esperienza della morte. Noi interroghiamo il mondo nella certezza, dopo migliaia di anni di esperienza, che tutti gli uomini sono mortali e che la morte è il limite dopo il quale svaniscono tutte le iniziative interpretative. Pertanto, nel sapere con certezza che esiste almeno un limite che sfida l’infinito progresso delle nostre interpretazioni, siamo incoraggiati a persistere nel sospettare che ci siano altri limiti alla libertà delle nostre congetture. (…) Se il continuum stesso ha delle linee di tendenza non ci è consentito dire qualsiasi cosa ci piaccia. Ci sono direzioni, forse non direzioni obbligate ma certamente direzioni che sono vietate. Ci sono cose che non possiamo dire. Non importa se queste cose una volta sono state dette. In seguito “abbiamo sbattuto la testa” in una evidenza che ci ha convinto che non si poteva dire più quel che prima era stato detto. In tal caso, l’Essere può non essere paragonabile a una strada a senso unico ma a una rete di autostrade a più corsie lungo le quali si può viaggiare in più di una direzione; ma nonostante questo alcune strade rimarranno comunque vicoli ciechi. (…)

Mi considero un filosofo, anche se ho scritto di molti altri temi; e sono certamente un filosofo che ha anche scritto sette romanzi. Quest’ultimo fatto, date le sue dimensioni e il tempo che mi ha preso dalla fine degli anni Settanta a oggi, non può essere considerato un incidente marginale. (…) Devo dire che, quando ho iniziato a scrivere Il nome della rosa, anche se ho usato molti testi di filosofia medievale, non pensavo ci fosse alcun legame tra la mia scrittura letteraria e la scrittura accademica. In effetti ho preso la mia avventura narrativa come una vacanza. Ero certamente consapevole del fatto che, nella narrazione, avevo a che fare con questioni filosofiche, ma c’erano domande a cui la mia filosofia non poteva rispondere. Sulla sovraccoperta della prima edizione italiana era scritto, alla fine: “Se l’autore ha scritto un romanzo è perché ha scoperto, nella sua maturità, che ciò di cui non si può teorizzare, si deve narrare”. Parafrasando Wittgenstein avrei potuto scrivere: “Di ciò di cui non si può parlare, si deve narrare”. Non ho insomma pensato ai miei romanzi come alla dimostrazione di alcune teorie filosofiche. Sapevo bene che queste opere erano spesso ispirate a dibattiti filosofici, ma questi potevano contraddirsi a vicenda e, nel narrare, mettevo in scena quelle contraddizioni. Così è successo che molti dei miei lettori hanno trovato nei miei romanzi posizioni filosofiche. Ho accettato queste letture ma senza approvarle o respingerle, bensì partendo dal principio che a volte un testo è più intelligente del suo autore e dice cose che l’autore non aveva ancora pensato. In ogni caso, ammetto che ne Il nome della rosa c’è un dibattito sul problema della verità (ma nel modo in cui questo poteva essere stato visto nel XIV secolo da un seguace di Ockham in crisi); ne Il pendolo di Foucault c’è una polemica contro il pensiero occultista e le varie sindromi della cospirazione; ne Il cimitero di Praga la teoria della cospirazione è di nuovo l’argomento centrale mentre provo a mostrare la follia dell’antisemitismo; La misteriosa fiamma della regina Loana affronta problemi sulla memoria oggi studiati dalle scienze cognitive; L’isola del giorno prima si diverte a gettare uno sguardo nuovo sulle varie filosofie del periodo barocco e sul caso di un universo senza limiti nato con le scoperte della nuova astronomia; Baudolino è una riflessione implicita sulla relazione tra verità e menzogna; e infine Numero zero è un dibattito implicito sul giornalismo e la verità fattuale. (…)

Quando gli intervistatori mi chiedono “Come hai scritto il tuo romanzo?”, di solito li interrompo e rispondo: “Da sinistra a destra.” Ma è una battuta. In realtà dopo le mie prove di narrativa mi sono reso conto che un romanzo non è solo un fenomeno linguistico. Un romanzo (come ogni narrazione che eseguiamo ogni giorno, spiegando per esempio perché quella certa mattina siamo arrivati tardi) usa le parole per comunicare fatti narrati. Ora, per quanto riguarda la fiction, i fatti o la storia sono più importanti delle parole. Le parole sono fondamentali nella poesia (ed è per questo che la poesia è così difficile da tradurre, a causa della differenza di suoni tra due lingue diverse). Nella poesia è la scelta dell’espressione che determina il contenuto. In prosa accade il contrario: sono il mondo che l’autore sceglie e gli eventi che accadono in esso che dettano ritmo, stile e persino scelte verbali. Ecco perché in tutti i miei romanzi il mio primo tentativo è stato quello di progettare un mondo e progettarlo nel modo più preciso possibile, così da potermici muovere in totale sicurezza. Per Il nome della rosa ho disegnato centinaia di labirinti e piani di abbazie. Avevo bisogno di sapere quanto tempo avrebbero impiegato due personaggi a spostarsi da un luogo a un altro conversando, e questo dettava anche la lunghezza dei dialoghi. Per Il pendolo di Foucault ho passato sera dopo sera, fino all’ora di chiusura, nel “Conservatoire des Arts et Métiers”, dove alcuni dei principali eventi della storia hanno avuto luogo. Per parlare dei Templari sono andato a visitare la Foresta d’Oriente in Francia, dove ci sono tracce dei loro comandanti (a cui si fa vagamente riferimento nel romanzo). Per descrivere la passeggiata notturna di Casaubon attraverso Parigi, dal Conservatoire a Place des Vosges e poi alla Torre Eiffel, ho trascorso diverse notti tra le 2:00 e le 3:00 camminando e dettando tutto ciò che potevo vedere a un registratore in tasca, in modo da non sbagliare i nomi delle strade e degli incroci. Per L’isola del giorno prima sono andato naturalmente nei Mari del Sud, nella posizione geografica precisa dove è ambientato il libro, per vedere i colori del mare, del cielo, dei pesci e dei coralli – in vari momenti della giornata. Ma ho anche lavorato per due o tre anni su disegni e piccoli modelli di navi dell’epoca, per scoprire quanto fosse grande una cabina o una buca, e come una persona avrebbe potuto spostarsi dall’una all’altra. Probabilmente ho iniziato a pensare a Baudolino perché da molto tempo desideravo visitare Istanbul, e l’inizio e la fine del mio romanzo sono ambientati in quella città. Una volta che questo mondo è progettato, le parole seguono e sono (se le cose funzionano nel giusto modo) quelle che quel mondo e tutti gli eventi che si svolgono in esso richiedono. (…)

Un’altra caratteristica della mia poetica è che lo scrittore deve rispettare alcuni vincoli. Ad esempio, uno dei vincoli del Pendolo di Foucault era che i personaggi dovessero aver vissuto il ’68, ma dal momento che Belbo scrive i suoi file al computer – oggetto che svolge un ruolo importante nella storia, dal momento che in parte ne ispira la natura aleatoria e combinatoria – gli eventi finali dovevano assolutamente aver luogo tra il 1983 e il 1984 e non prima, perché i primi personal computer con programmi di elaborazione di testi sono entrati in vendita in Italia solo nel 1983. Per far passare tutto quel tempo, dal 1968 al 1983, sono stato costretto a mandare Casaubon da qualche altra parte. Dove? I miei ricordi di alcuni rituali magici a cui avevo assistito in Brasile mi hanno portato lì. Molte persone hanno pensato che fosse una digressione eccessivamente lunga, ma era per me essenziale, perché mi ha permesso di far fare al personaggio di Amparo delle esperienze in Brasile, che poi avrebbero fatto anche altri personaggi nel corso del libro. Ne L’isola del giorno prima i vincoli storici erano basati sul fatto che avevo bisogno che Roberto prendesse parte da giovane all’assedio di Casale, per essere presente alla morte di Richelieu, per poi arrivare alla sua isola dopo il dicembre 1642, ma non oltre il 1643, l’anno in cui Tasman arrivò lì, anche se è stato alcuni mesi prima del momento in cui è stata ambientata la mia storia. Ma ho potuto ambientare la storia solo tra luglio e agosto, perché quello fu il periodo in cui avevo visto le isole Fiji e una nave impiegava diversi mesi per arrivarci. Questo spiega le maliziose insinuazioni romanzesche che faccio nell’ultimo capitolo, per convincere me stesso e il lettore che forse Tasman era tornato successivamente in quell’arcipelago senza dire niente a nessuno. E qui si vede l’utilità euristica dei vincoli che ti costringono a inventare silenzi, cospirazioni e ambiguità. Perché tutti quei vincoli? Era davvero necessario che Roberto fosse presente alla morte di Richelieu? Per niente. Ma era necessario per me fissare dei vincoli. Altrimenti la storia non avrebbe potuto andare avanti con le proprie forze. Sempre in tema di vincoli, il finale di Baudolino ha avuto luogo nel 1204 perché volevo raccontare la conquista di Costantinopoli. Ma la lettera del Prete Gianni (che nella mia storia è forgiata da Baudolino) viene menzionata per la prima volta intorno al 1165. Allora perché Baudolino non convinse Federico Barbarossa a partire immediatamente per il regno del Prete Gianni? Perché dovevo farlo tornare da quel regno solo nel 1204. Cosa dovevo far fare a Baudolino in quell’intervallo di quasi quattro decenni? Gli ho fatto ritardare costantemente la partenza. All’epoca mi sembrava uno spreco inserire una serie di interruzioni temporanee nella storia per arrivare finalmente a quella dannata data del 1204. Eppure, così facendo, ho creato il desiderio e lo spasmo. Il desiderio di Baudolino per il regno del Prete Gianni cresce, come accade anche agli occhi del lettore (spero). Ancora una volta, ecco i vantaggi dei vincoli. I narratori non vogliono essere liberi di inventare tutto ciò che vogliono. La costruzione di un mondo e la scelta di alcuni vincoli li obbligano a seguire la logica interna della storia e in una certa misura la logica dei personaggi. Questi sono i principi della mia narrativa e penso che siano o dovrebbero essere comuni a tutti i narratori. Ecco perché dalle finzioni inventate senza alcun programma filosofico si possono trarre almeno alcune leggi estetiche e semiotiche (…).

Fino all’età di cinquant’anni, e per tutta la mia giovinezza, ho sognato di scrivere un libro sulla teoria del comico. Perché? Perché ogni libro sull’argomento non ha avuto successo. Ogni teorico del comico, da Freud a Bergson o Pirandello, spiega alcuni aspetti del fenomeno, ma non tutto. Questo fenomeno è così complesso che nessuna teoria è o finora è stata in grado di spiegarlo completamente. Quindi mi sono detto che mi avrebbe fatto piacere scrivere una vera teoria del comico, e in effetti ho scritto alcuni saggi sul comico e l’umorismo. Ma poi il compito si è rivelato disperatamente difficile. Forse è per questo motivo che ho scritto Il nome della rosa, un romanzo che parla del libro aristotelico perduto sulla commedia. Era un modo per raccontare in forma narrativa ciò che non ero in grado di dire in termini filosofici. Una volta ancora, “di ciò di cui non si può parlare, si deve narrare”. Nella filosofia antica si diceva (e Rabelais lo ripeteva) che il riso era il proprium degli uomini, perché solo gli uomini hanno la prerogativa della risata. Gli animali sono privi di umorismo. La risata è un’esperienza tipicamente umana. Pensiamo che questo sia collegato al fatto che siamo gli unici animali che sanno che devono morire. Gli altri animali possono capirlo solo nel momento in cui muoiono, ma non sono in grado di articolare qualcosa come l’affermazione “Siamo tutti mortali”. Gli umani invece sono in grado di farlo, e probabilmente per questo ci sono religioni e rituali. Ma il vero punto è che, dal momento che sappiamo che il nostro destino è la morte, ridiamo. Ridere è il modo radicalmente umano di reagire al senso umano della morte. In questo modo il comico diventa un’occasione per resistere alle tragedie, limitare i nostri desideri, combattere il fanatismo. Il comico (sto citando indirettamente Baudelaire) getta una diabolica ombra di sospetto su ogni proclama di dogmatica verità. La preparazione alla morte consiste essenzialmente nel convincersi gradatamente che – come dice l’Ecclesiaste – tutto è vanità. Eppure, malgrado tutto questo, anche il filosofo riconosce un inconveniente doloroso nella morte. La bellezza del crescere e maturare è realizzare che la vita è una meravigliosa accumulazione di sapere. È quello che si chiama “esperienza”, per cui un tempo gli anziani erano considerati i più saggi della tribù e il loro compito era passare la loro saggezza ai loro figli e nipoti. È una sensazione meravigliosa rendersi conto che ogni giorno impari qualcosa in più, che i tuoi errori del passato ti hanno reso più saggio, e che la tua mente (mentre forse il tuo corpo si indebolisce) è una biblioteca che si arricchisce ogni giorno di un nuovo volume. Io sono tra coloro che non rimpiangono la giovinezza, perché oggi mi sento molto più realizzato di un tempo. Ma il pensiero che tutta quell’esperienza andrà perduta nel momento della mia morte, questo sì, è causa di sofferenza. Il pensiero che quelli che verranno dopo di me conosceranno quanto me, e ancora di più, non mi consola. È come bruciare la Biblioteca di Alessandria o distruggere il Louvre... Rimediamo a questa tristezza scrivendo, dipingendo o costruendo città. Eppure, per tanto che possa trasmettere raccontandomi e raccontando, anche se fossi Platone, Montaigne o Einstein, per tanto che scriva o dica, non potrei mai trasmettere la somma della mia esperienza, ad esempio i miei sentimenti nel vedere un volto amato o una rivelazione avuta guardando un tramonto.

Questo è il vero inconveniente della morte, e anche i filosofi devono ammettere che c’è qualcosa di spiacevole nella morte. Come ovviare a questo inconveniente? Conquistando l’immortalità, dicono alcuni. Non spetta a me discutere se l’immortalità sia un sogno o una possibilità, per quanto piccola, se sia possibile vivere fino ai centocinquanta e oltre, se la vecchiaia sia semplicemente una malattia che può essere prevenuta. Mi limito a dare per possibile una vita molto lunga o infinita, perché solo in questo modo posso riflettere sui vantaggi della morte. Se potessi scegliere, vorrei vivere, diciamo ad infinitum. Ma pensando a me stesso non fra mille ma semplicemente fra duecento anni, inizio a scoprire gli svantaggi dell’immortalità. Se fosse concessa solo a me, mi vedrei scomparire d’intorno, uno a uno, i miei cari, i miei figli, nipoti e pronipoti. Lo strascico di dolore e nostalgia che mi accompagnerebbe per questa lunga vecchiaia sarebbe insostenibile. E se mi accorgessi di essere l’unico a conservare memorie in un mondo di smemorati regrediti a fasi preistoriche, come reggerei alla mia solitudine intellettuale e morale? Peggio ancora accadrebbe se la crescita della mia esperienza personale fosse più lenta dello sviluppo delle esperienze collettive, e vivessi con una modesta saggezza démodé in una comunità di giovani che mi supera in flessibilità intellettuale. Ma pessimo sarebbe se l’immortalità o una lunghissima vita fossero concesse a tutti. Vivremmo in un mondo sovrappopolato di ultracentenari (o di millenari) che sottraggono spazio vitale alle nuove generazioni, e mi troverei piombato in un’atroce struggle for life, dove i miei discendenti mi vorrebbero finalmente morto. Chi mi dice che non mi verrebbero a noia tutte quelle cose che nei miei primi cento anni erano state motivo di stupore, meraviglia, gioia della scoperta? Proverei ancora piacere a rileggere per la millesima volta l’Iliade o ad ascoltare senza sosta il Clavicembalo ben temperato? Riuscirei ancora a sopportare un’alba, una rosa, un prato fiorito, il sapore del miele? Comincio a sospettare che la tristezza che mi coglie al pensiero che, morendo, perderei tutto il mio tesoro di esperienza sia affine a quella che mi prende al pensiero che, sopravvivendo, di questa esperienza oppressi-va e ammuffita inizierei a provare fastidio. Forse è meglio continuare, per i pochi anni che ancora mi saranno dati, a lasciare messaggi in una bottiglia per quelli che verranno, e attendere quella che Francesco di Assisi chiamava Sorella Morte.

Breve biografia

Estratti dall'Autobiografia intellettuale

Umberto Eco ha saputo abitare più mondi: la ricerca accademica e la cultura di massa, la filosofia e la narrativa, con il rigore del filologo e la leggerezza di una malinconica ironia. Ha lasciato un'eredità fatta di metodo, di curiosità e di passione per il sapere come demistificazione delle ideologie e come pratica di libertà.

Nato ad Alessandria da Rita e Giulio Eco, Umberto Eco (1932-2016) è stato uno dei maggiori intellettuali del secondo Novecento. La sua formazione affonda le radici nella tradizione filosofica torinese, in particolare nella scuola di Luigi Pareyson, con il quale si laurea nel 1954 con una tesi su Tommaso d'Aquino. Il Medioevo rimarrà una costante della sua riflessione, non solo come oggetto di studio, ma come laboratorio simbolico di strutture narrative, mitologie e visioni del mondo.

Con il seminale Opera aperta (1962), Eco inaugura un nuovo approccio anti-crociano all'interpretazione delle opere d'arte e della letteratura, in dialogo con la neoavanguardia, la teoria dell'informazione e la critica al pensiero strutturalista. Seguiranno altri studi fondamentali come La struttura assente (1968), Trattato di semiotica generale (1975) e Lector in fabula (1979) che, sulla scorta di una adesione alle teorie sul segno del filosofo statunitense Charles Sanders Peirce, consolidano la figura di Eco a livello internazionale come teorico del segno, dell'interpretazione e dei processi comunicativi (I limiti dell'interpretazione, 1990). Eco è convinto che la realtà esista indipendentemente da noi, ma che non possiamo accedervi senza una serie di operazioni interpretative di filtraggio testuale. Un'idea, questa, che in Kant e l'ornitorinco (1997) si sviluppa come una critica sia al relativismo radicale sia al dogmatismo del realismo ingenuo, rivendicando un equilibrio tra l'esistenza di un mondo esterno e la molteplicità delle sue interpretazioni. A partire dalla selezione in negativo di quelle interpretazioni che sono vietate, possiamo avervi accesso per tentativi ed errori attraverso segni, concetti e linguaggi socialmente mediati.

Eco è anche un precursore nello studio dei mezzi di comunicazione di massa. Negli anni Cinquanta lavora come redattore culturale alla RAI, dove entra in contatto con artisti e intellettuali sperimentali, tra cui il compositore Luciano Berio, con cui collabora ai programmi del laboratorio di fonologia musicale. Questa esperienza alimenta il suo interesse per le forme comunicative contemporanee e anticipa il suo coinvolgimento nel Gruppo 63, movimento d'avanguardia letteraria con cui condivide la volontà di superare le strutture narrative tradizionali, in linea con le riflessioni già avviate in Opera aperta. Fondamentale anche il suo lavoro editoriale: dagli anni Sessanta lavora nella casa editrice Bompiani, dove conoscerà la moglie Renate con la quale avrà i figli Stefano e Carlotta, contribuendo a modernizzarne il catalogo e importando in Italia alcune delle voci più rilevanti della filosofia e delle scienze umane contemporanee. Questa esperienza lo mette in dialogo continuo con la cultura pubblica e la divulgazione, che Eco pratica con intelligenza anche attraverso la rubrica La bustina di Minerva sul settimanale L'Espresso, dove per anni riflette con leggerezza e rigore su linguaggio, politica, costume e tecnologia.

La fama mondiale arriva nel 1980 con Il nome della rosa (tradotto oltre 40 lingue e pubblicato in oltre 60 paesi), romanzo che fonde mistero medievale, teologia, semiotica e indagine poliziesca. Filosofo "che ha scritto anche sette romanzi", al primo seguono Il pendolo di Foucault (1988), viaggio vertiginoso tra esoterismo e complottismo; L'isola del giorno prima (1994), riflessione romanzata sul tempo, il romanzo e la scienza barocca; Baudolino (2000), racconto ironico e sapienziale nel cuore del Medioevo fantastico; La misteriosa fiamma della regina Loana (2004), romanzo visivo e autobiografico sulla memoria come filtro conoscitivo e sull'identità; Il cimitero di Praga (2010), feroce critica storica all'antisemitismo moderno; e Numero zero (2015), lucida analisi dei meccanismi dell'informazione e anticipatore delle critiche alle odierne fake news del web: enciclopedia caotica e incapace di operare una selezione sull'informazione e una autorevole identificazione delle fonti. Tutta la vita di Umberto Eco è stata una appassionante riflessione, seria ma non seriosa, sull'atto di raccontare e sui mille modi di farlo, di leggerlo, di smontarlo e rimontarlo. Con sguardo acuto e ironico ha attraversato generi, linguaggi e media, evi della storia e delle letterature, suggerito innumerevoli modi per passeggiare tra i libri. La sua opera ci insegna che raccontare non è solo dire, ma anche scegliere, montare, condividere spazi di senso. E che leggere, davvero, è un rivoluzionario atto di libertà.

Sono nato ad Alessandria, nel nord-ovest della penisola italiana. Dal carattere dei miei concittadini ho imparato la virtù dello scetticismo: malgrado le loro origini e la bravura con cui avevano resistito all’assedio dell’Imperatore, non hanno mai avuto alcun entusiasmo per alcuna virtù eroica. (…) Lo scetticismo implica un costante senso dell’umorismo, per mettere in forse anche le cose in cui si crede sinceramente. Può darsi che questo spieghi molti casi in cui ho ironizzato, o addirittura parodiato, testi sui quali avevo scritto con grande convinzione. Nato nel 1932, sono stato educato sotto il regime fascista. . Non riuscivo a capire, ma ho capito tutto in pochi minuti il 27 luglio 1943. Il giorno prima era caduto il fascismo, Mussolini era stato arrestato e quella mattina, all’improvviso, nelle edicole comparvero dei giornali che non avevo mai visto prima. Ciascuno recava un appello firmato dai vari partiti, che celebravano la fine della dittatura. Non bisognava essere particolarmente intelligenti per rendersi conto che quei partiti non potevano essere nati da un giorno all’altro, dovevano esistere da prima, ma evidentemente in forma clandestina. Di colpo ho capito la differenza tra dittatura e democrazia e questo, a undici anni, ha segnato l’inizio della mia ripugnanza per qualsiasi forma di fascismo.

Il mio interesse per la filosofia è iniziato al liceo, anzitutto per merito di un insegnante straordinario, Giacomo Marino, che, oltre che di storia e filosofia, ci ha parlato di letteratura, musica e psicoanalisi. Insieme a Marino, Delmo Maestri e Giancarlo Lunati, due amici di quattro anni più grandi di me (e che si sono diplomati quando io avevo appena iniziato), hanno avuto una grande influenza sul mio percorso filosofico (…). Appena arrivato all’Università di Torino, però, sono entrato in contatto con altre scuole di pensiero. Il corpo docente era composto da un gruppo di filosofi molto diversi tra loro: Augusto Guzzo, che era generalmente classificato come uno spiritualista cristiano anche se lui si definiva un idealista agostiniano e, al di là delle sue idee, era anche un magistrale divulgatore delle idee altrui; Nicola Abbagnano, che era considerato il caposcuola di un “esistenzialismo positivo”, ma in realtà propendeva sempre più verso certe correnti della filosofia americana, e in ogni caso era a capo (anche in termini di politica accademica) di quello che allora veniva definito neoliberismo; Norberto Bobbio, sotto la cui supervisione ho sostenuto un esame su Rousseau prima che scrivesse, nel 1955, un libro che mi ha poi influenzato molto, Politica e cultura; e Carlo Mazzantini, un medievista eccezionale. (…) Al mio secondo anno di università a Torino, Luigi Pareyson è stato nominato professore ordinario di estetica. Le sue lezioni erano affascinanti, non teatrali come quelle di Guzzo, non scetticamente ironiche come quelle di Abbagnano, ma estremamente rigorose, di una pedanteria lucida e brillante. Così decisi di fare la mia tesi con Pareyson sul problema dell’estetica in Tommaso d’Aquino. Fu il mio modo di capire la filosofia medievale e di affrontare contemporaneamente i problemi estetici contemporanei.

Lavorando sull’Aquinate mi proponevo di dimostrare che il mondo antico e il Medioevo avevano riflettuto sul bello e sull’arte (anche se in modi diversi dalla filosofia moderna e contemporanea) e il compito che mi ero prefissato era quello di liberare il pensatore medievale da tutte le interpretazioni neotomiste che, per mostrarne la “modernità”, avevano cercato di far dire a Tommaso ciò che non aveva detto. In quegli stessi anni questa polemica si è incrociata con alcuni eventi che hanno cambiato la mia vita. Come cattolico militante e responsabile nazionale del ramo giovanile dell’Azione Cattolica, noto come Gioventù Cattolica, ero (insieme ai miei compagni) influenzato dal personalismo di Emmanuel Mounier e da Esprit, che ci ha portato a essere, come si diceva allora, “cattolici di sinistra” – e in ogni caso antifascisti. Così fui uno di quei “ribelli” che nel 1954 lasciarono l’organizzazione per protestare contro il sostegno di Pio XII a Luigi Gedda, il presidente di Azione Cattolica, che stava spostando l’organizzazione molto a destra. Questa vicenda, che molti dei miei compagni di allora ritenevano essere esclusivamente politica, si stava gradualmente trasformando per me in una vera e propria crisi religiosa. (…) La tesi era iniziata come un’esplorazione di un territorio che consideravo ancora contemporaneo e poi, man mano che l’indagine procedeva, il territorio è stato oggettivato come un passato lontano, che ho ricostruito con affetto ed entusiasmo, ma come si fa con le carte di un defunto che si è molto amato e rispettato. E questo risultato deriva dal mio approccio storiografico, dove ho deciso di chiarire ogni termine e ogni concetto presente nei testi medievali in riferimento al momento storico in cui venivano espressi. Per essere veramente fedele all’Aquinate, l’ho riportato al suo tempo; l’ho riscoperto nel suo aspetto autentico, nella sua “verità”. Solo che la sua verità non era più la mia. Tutto ciò che ho ereditato da Tommaso è stata la sua lezione di precisione e di chiarezza, che rimane per me esemplare.

(…) Alla fine del 1954 mi ero trasferito a Milano, avendo trovato un lavoro ai programmi culturali della neonata televisione. In televisione entrai in contatto con un’esperienza comunicativa allora nuova, e pubblicai un articolo sulla televisione e l’estetica nella Rivista d’estetica. Ma questo non era l’unico campo dei mass media che mi interessava. Mi interessavano anche i fumetti e altri aspetti dell’arte popolare e nei primi anni Sessanta avevo pubblicato un elogio di Charlie Brown, tradotto in inglese molti anni dopo dalla New York Review of Books. (…) In quei corridoi mi è capitato di incrociare Igor Stravinskij e Bertolt Brecht. Insomma, è stata un’esperienza divertente come poche altre, che mi lasciava molto tempo libero per poter continuare gli studi. Ho interrotto il mio lavoro in televisione per fare il servizio militare e subito dopo ho iniziato a lavorare come editor presso la casa editrice Bompiani, allora diretta dal grande Valentino Bompiani. (…) Gli anni passati alla Bompiani, diciassette, sono stati preziosi per la mia attività filosofica. Innanzitutto, quasi subito l’editore mi ha affidato la direzione della collana “Idee nuove”. Si trattava di una celebre collana che, ancora prima della seconda guerra mondiale, e aggirando la censura fascista, aveva pubblicato autori europei molto importanti, al di là della tradizione idealista crociana allora imperante: basti citare nomi come Spengler, Scheler, Simmel, Santayana, Jaspers, Abbagnano, Berdyaev, Hartmann, Ortega y Gasset, Unamuno, Bradley, Windelband e Weber. Quando io ho assunto la direzione della collana, era stata appena pubblicata un’antologia dei testi principali della “Encyclopedia of Unified Science”. Tra gli autori che ho pubblicato in seguito cito solo le opere di Arendt, Barthes, Gadamer, Lotman, Paci, Merleau-Ponty, Goldmann, Whitehead, Husserl, Sartre, Hyppolite, Reichenbach, Tarski e Baudrillard, oltre ad altri autori italiani e a varie raccolte in italiano delle opere di Charles S. Peirce. Ma parallelamente a questa collana ne avevo inaugurata anche un’altra che doveva pubblicare varie opere di antropologia culturale, psicoanalisi e psicologia (Fromm, Kardiner, Jung, Binswanger e Margaret Mead). Negli anni successivi ho anche inaugurato una collana di semiotica che ha visto la partecipazione, oltre a molti studiosi italiani, di testi di Jakobson, Greimas, Lotman, Goffman. Negli anni Settanta ho anche fondato la rivista VS – Quaderni di Studi Semiotici (tuttora pubblicata) in cui ho accolto i contributi di autori di vari paesi, pubblicati anche in francese e inglese. Lavorare in una casa editrice permetteva di consultare tutti i cataloghi editoriali di diversi paesi: era come vivere in una biblioteca straordinariamente aggiornata. (…)

Per spiegare la nascita di Opera aperta (1962) devo fare un passo indietro e tornare ai quattro anni che ho passato lavorando per la televisione. All’epoca l’ultimo piano del palazzo della radio e della televisione ospitava il laboratorio di fonologia musicale diretto da grandi musicisti come Luciano Berio e Bruno Maderna, che condussero i primi esperimenti di musica elettronica. Il laboratorio era frequentato da musicisti come Boulez, Stockhausen e Pousseur e l’incontro con i problemi, le pratiche e le teorie della musica post-Webern fu per me fondamentale, anche perché quei musicisti erano interessati al rapporto tra la nuova musica e la linguistica. Fu attraverso Berio che incontrai poi Roland Barthes e Roman Jakobson, e fu sulla rivista di Berio, Incontri musicali, che uscirono le discussioni tra un linguista strutturalista come Nicholas Ruwet e un musicista come Pousseur e cominciai a pubblicare i primi saggi del libro che nel 1962 sarebbe diventato Opera aperta. Infine, negli ambienti milanesi era nata la nuova rivista Il Verri, mentre erano già in corso gli incontri e le discussioni sull’arte e la letteratura che avrebbero dato vita al Gruppo 63 – una comunità di scrittori e artisti della nuova avanguardia. Ecco quindi la situazione di un giovane studioso di estetica, che fin dal liceo aveva avuto contatti con le prime poetiche “moderne”, e che si era trovato stimolato sia dalle pratiche delle avanguardie che da quelle della comunicazione di massa. Non ho mantenuto questi due aspetti della mia ricerca separati, cercavo un punto di fusione tra lo studio dell’arte “alta” e quello dell’arte ritenuta allora “bassa”. E se i moralisti insensibili ai tempi nuovi mi accusavano di studiare Topolino come se fosse Dante, rispondevo che non è l’argomento ma il metodo a definire la correttezza della ricerca (e, per di più, un buon uso del metodo fa capire perché Dante è più complesso di Topolino e non il contrario). Il pensiero di Pareyson mi ha aiutato a prendere definitivamente le distanze dall’estetica di Croce. (…) C’era però un aspetto dell’estetica di Pareyson che non accettavo (ed è stata questa divergenza a provocare il nostro lungo periodo di reciproca incomprensione). Poiché Pareyson era convinto che la teoria dell’interpretazione riguardasse non solo le forme artistiche, ma anche quelle naturali, per lui interpretare una forma implicava presupporre un figuratore che ha costituito le forme naturali proprio come spunti per possibili interpretazioni. Al contrario, io ritenevo che l’intera teoria dell’interpretazione potesse essere “secolarizzata” senza un ricorso metafisico al figuratore, che nella migliore delle ipotesi può essere postulato come supporto psicologico per chi intraprende l’avventura dell’interpretazione. In ogni caso, dalla teoria dell’interpretazione di Pareyson mi è venuta l’idea che, da un lato, un’opera d’arte postula un intervento interpretativo, ma, dall’altro, presenta caratteristiche formali tali da stimolare e contemporaneamente regolare l’ordine delle proprie interpretazioni. Per questo, di fronte all’inevitabile presenza della forma da interpretare, anni dopo ho insistito sul principio che forse non sempre è possibile dire quando una interpretazione è migliore di altre, ma certamente è sempre possibile dire quando l’interpretazione non rende giustizia all’oggetto interpretato.

Nel 1962 in Opera aperta sostenevo il ruolo attivo dell’interprete nella lettura dei testi artistici (e non solo verbali). In un certo senso è stato uno dei primi tentativi di elaborare quella che in seguito è stata definita come estetica della ricezione o reader-oriented criticism. (…) Dire che le interpretazioni di un testo sono potenzialmente illimitate non significa che l’interpretazione non abbia alcun oggetto. Anche se accettiamo l’idea di una semiosi illimitata, dire che un testo potenzialmente non ha fine non significa che ogni atto di interpretazione abbia un lieto fine. Ecco perché in I limiti dell’interpretazione (1990) ho proposto una sorta di criterio popperiano di falsificazione, perché, mentre è difficile decidere se una data interpretazione è buona, e quale di due diverse interpretazioni dello stesso testo sia migliore, è sempre possibile riconoscere quando una data interpretazione è palesemente sbagliata, folle o inverosimile. Alcune teorie critiche contemporanee affermano che l’unica lettura attendibile di un testo è un’errata lettura, e che la sola prova di esistenza di un testo è data dalle catene di risposte che esso suscita. Ma questa catena di risposte rappresenta gli infiniti usi che possiamo fare di un testo (possiamo anche usare una Bibbia al posto di un pezzo di legno nel nostro camino), non la serie di interpretazioni che dipendono da congetture accettabili sull’intenzione di quel testo. Come provare che una congettura sull’intenzione di un testo è accettabile? L’unico modo è verificarla rispetto al testo nel suo insieme. (…) Già in Lector in fabula vedevo l’opera d’arte come qualcosa che può dire “no” a certe interpretazioni. In questo libro ho anche proposto l’idea di un lettore modello, che non è quello empirico ma piuttosto quello postulato dalla strategia testuale, e ho anche fatto una distinzione tra l’intenzione dell’autore (empirico), l’intenzione del lettore (empirico) e l’intenzione del testo, l’unica che si fa oggetto di un’indagine semiotica. (…) Nel portare avanti la mia ricerca passo dopo passo, mi sono imbattuto in Charles Sanders Peirce. Sapevo qualcosa di lui fin dagli anni dell’università (…) ma ho iniziato a studiarlo negli anni sessanta quando ho trovato riferimenti a lui sparsi ma illuminanti negli scritti di Roman Jakobson.

Ho lavorato intensamente su Peirce dall’inizio degli anni Settanta, organizzando anche corsi e seminari su di lui presso la mia facoltà a Bologna e creando una sorta di attiva scuola peirciana. L’incontro con Peirce ha segnato la fine della mia breve stagione strutturalista. (…) La mia critica allo strutturalismo apparve in un libro del 1968, La struttura assente, un’opera che già tradiva l’influenza di Peirce, e in cui proponevo una critica delle posizioni di Lévi-Strauss, Lacan, Derrida e Foucault. La struttura assente è diventato gradualmente un altro libro, A Theory of Semiotics (1976), che ho scritto direttamente in inglese e poi ritradotto per l’edizione italiana che è uscita prima (1975), col titolo Trattato di semiotica generale. Quest’opera conteneva in nuce tutte le mie ricerche successive e ha segnato l’inizio della mia proposta della categoria di enciclopedia. In particolare, vi dominava il concetto peirciano di interpretazione. Peirce definiva la semiotica come la disciplina che si occupava di tutte le varietà di semiosi, e per semiosi intendeva “un’azione o influenza, che è, o implica, una cooperazione di tre soggetti, il segno, il suo oggetto e il suo interpretante, tale che questa influenza tri-relativa non si possa in alcun modo risolvere in azione tra coppie”. L’interpretante è ciò che il segno produce nella quasi mente dell’interprete. Così un segno è interpretato da un altro segno che a sua volta sarà interpretato da un altro segno e così via, potenzialmente ad infinitum, attraverso un processo di semiosi illimitato. All’inizio degli anni Ottanta, Einaudi aveva cominciato a pubblicare un’Enciclopedia (poi uscita in sedici volumi) che si prefiggeva di trattare in modo molto vasto alcuni concetti scelti come rappresentativi dello stato delle scienze naturali e umane. Le voci dell’enciclopedia erano pertanto molto lunghe e potevano contare anche una quarantina di pagine ciascuna. Mi erano state assegnate le voci segno, significato, simbolo, metafora e codice (e questi testi furono poi rivisti, ampliati e trasformati in un libro, Semiotica e filosofia del linguaggio, 1984) (…). Un altro problema su cui ho molto insistito è stato quello della differenza tra una semiotica generale e delle semiotiche specifiche. Il problema emerse, per me, quando nel 1974 si tenne a Milano il Primo Congresso dell’Associazione Internazionale di Studi Semiotici. L’idea di un’associazione internazionale di studiosi di semiotica iniziò a formarsi durante un primo incontro a Kazimierz (Polonia) nel1966. Successivamente diversi studiosi (tra cui Roman Jakobson, Émile Benveniste, Roland Barthes, Julia Kristeva, Thomas .A. Sebeok e Algirdas J. Greimas) si incontrarono nuovamente a Parigi nel 1969 e fondarono l’Associazione Internazionale di Studi Semiotici. In quell’occasione si decise di preferire il termine semiotica (semiotics), usato da Peirce e da altri autori di lingua russa e inglese (Morris, per esempio), al termine semiologia (sémiologie), diffuso in altre aree linguistiche. (…) Ma la scelta di semiotica, sostenuta da Jakobson, mirava anche a stabilire l’idea che il campo degli studi sul segno andasse oltre la linguistica. Così mi sono sempre più convinto che “semiotica” non sia il nome di una singola scienza o disciplina, ma piuttosto quello di un dipartimento o di una scuola – così come non esiste una singola scienza chiamata “medicina” ma piuttosto “scuole di medicina”, nel senso accademico dell’espressione. In una scuola di medicina abbiamo chirurgia, biochimica, dietetica, immunologia, psichiatria e così via (e a volte anche agopuntura e omeopatia). In una scuola di questo tipo, gli esperti di un determinato ramo tendono sempre più a non capire gli scopi e il linguaggio degli altri specialisti ma, nonostante tali discrepanze, possono lavorare tutti insieme perché hanno un oggetto comune, il corpo umano, e uno scopo comune, la sua salute. La semiotica è forse qualcosa di simile, un campo in cui approcci diversi hanno, al livello più alto di generalità, un oggetto comune: la semiosi. (…)

Fedele al progetto di una semiotica generale, per molto tempo ho lavorato sul problema del significato, e a questo ho dedicato molti dei miei scritti. In effetti, oserei dire che il dibattito sul significato, la mia polemica contro la nozione di dizionario e la mia teoria dell’enciclopedia rappresentano il contributo più importante che ho dato agli studi semiotici (…). Le nozioni di dizionario ed enciclopedia erano utilizzate da tempo in semiotica, linguistica, filosofia del linguaggio e scienze cognitive, per non parlare dell’informatica, per individuare due modelli di rappresentazione semantica, modelli che a loro volta facevano riferimento a una rappresentazione generale della conoscenza e/o del mondo. Nel definire un termine (e il suo concetto corrispondente), il modello a dizionario tiene conto solo delle proprietà necessarie e sufficienti per distinguere quel particolare concetto dagli altri; in altre parole, il dizionario contiene solo le proprietà definite da Kant come analitiche. Secondo tale prospettiva una definizione non assegna al cane le proprietà dell’abbaiare o dell’essere addomesticato: queste non sono considerate proprietà necessarie e facenti parte della nostra conoscenza di una lingua, ma della nostra conoscenza del mondo. Sono quindi materia di un’enciclopedia. (…) Per definire la mia nozione semiotica di enciclopedia sono stato ispirato da d’Alembert che, nel suo “Discorso preliminare” all’Encyclopédie, mentre forniva informazioni relative ai criteri secondo cui era organizzato il lavoro, parla di un “globo terrestre” e di un “labirinto”. (…) L’enciclopedia è dominata dal principio peirciano di interpretazione e, di conseguenza, di semiosi illimitata. Ogni espressione del sistema semiotico è interpretabile da altre espressioni, e queste da altre ancora, in un processo semiotico che si autoalimenta, anche se, dal punto di vista peirciano, questa serie di interpretanti genera abitudini e quindi modalità di trasformazione del mondo naturale. Ogni risultato di questa azione sul mondo deve però essere a sua volta interpretato, e in questo modo il cerchio della semiosi da un lato si apre costantemente al di fuori di sé e dall’altro si riproduce costantemente dall’interno. Inoltre, l’enciclopedia genera sempre nuove interpretazioni che dipendono dal mutare dei contesti e delle circostanze (…). Così, in vari libri, ho sviluppato il concetto di enciclopedia come una galassia di conoscenza che non assume la forma di un albero ma di una rete. Un’idea illuminante mi era venuta, già nel Trattato di semiotica generale, da un modello suggerito da M. Ross Quillian, e più tardi dall’idea di rizoma, proposta, seppur in modo decisamente metaforico, da Deleuze e Guattari. Ogni punto del rizoma può essere collegato a qualsiasi altro punto; si dice che in un rizoma non ci sono punti o posizioni, ma solo linee; questa caratteristica, in realtà, lascia molti dubbi, perché ogni intersezione di due linee rende possibile identificare un punto; il rizoma può essere interrotto e riconnesso in ogni suo punto (…) una descrizione globale del rizoma non è possibile, né nel tempo né nello spazio; il rizoma giustifica e incoraggia le contraddizioni; se ognuno dei suoi nodi può essere connesso con ogni altro nodo, da ogni nodo possiamo raggiungere tutti gli altri nodi, ma possono darsi anche loop; sono possibili solo descrizioni locali del rizoma; in una struttura rizomatica senza un esterno, ogni prospettiva (ogni punto di vista sul rizoma) è sempre ottenuta da un punto di vista interno, nel senso che ogni descrizione locale tende a essere una mera ipotesi sulla rete nel suo insieme. All’interno del rizoma, pensare significa procedere a tentoni attraverso congetture. In questo senso l’enciclopedia è potenzialmente infinita perché è in movimento, e i discorsi che costruiamo sulla sua base la mettono costantemente in discussione.

Ho dedicato molti testi al problema dei falsi, da un primo saggio sulla falsificazione nel Medioevo a un capitolo più consistente ne I limiti dell’interpretazione, fino a una conferenza del 1995 (ora in Sulla letteratura) in cui ho affrontato “la forza del falso”, cioè il modo in cui molti falsi storici, dalla lettera del Prete Gianni ai famigerati Protocolli dei Savi Anziani di Sion, hanno prodotto eventi storici reali, a volte in modo positivo, a volte tragico. Oltre a questi saggi, anche molti dei miei romanzi hanno a che fare con la produzione di un falso, sia che si tratti di una trama inventata (come ne Il pendolo di Foucault e ne Il cimitero di Praga), sia che si tratti come in Baudolino, di un eroe che è un creativo e simpatico falsificatore che ispira molte delle gesta di Federico Barbarossa. Anche se non avevo mai affrontato il problema della verità in modo esplicito, il mio interesse per la falsificazione era senza dubbio dovuto alla mia idea che i segni sono quegli strumenti che permettono di dire bugie o comunque di dire ciò che non è vero. Ma penso che sia impossibile parlare di falsi, se non si ha un preliminare criterio per la verità. Certamente in una semiotica che privilegia le interpretazioni più che la corrispondenza tra segni e oggetti o fatti reali, si potrebbe pensare (come molti dei miei critici) che io non creda nella possibilità di raggiungere una qualsiasi verità. Vorrei prima di tutto sottolineare che seguo il principio peirciano secondo il quale noi produciamo interpretazioni e interpretazioni di interpretazioni, ma il processo di semiosi illimitata si ferma quando produciamo un habit che ci permette di venire a patti con la realtà (…). In questo momento ci rendiamo conto che le nostre interpretazioni sono “buone” e abbiamo raggiunto una certa verità – anche se tale certezza è mitigata dalla consapevolezza che ogni scoperta di una verità è soggetta al principio del fallibilismo. Tale implicita nozione di verità è alla base, come ho già detto, dell’idea che, mentre non è possibile dire quando un’interpretazione è corretta o è l’unica consentita, è sempre possibile dire quando non è sostenibile. (…)